الثقافي

العودة إلى أدب الأوبئة

تذكرنا قائمة لا بأس بها من الأعمال التي عالجت الأوبئة وآثارها على سلوك البشر

- بقلم جريدة الرائد

- نشر في 23 مارس 2020

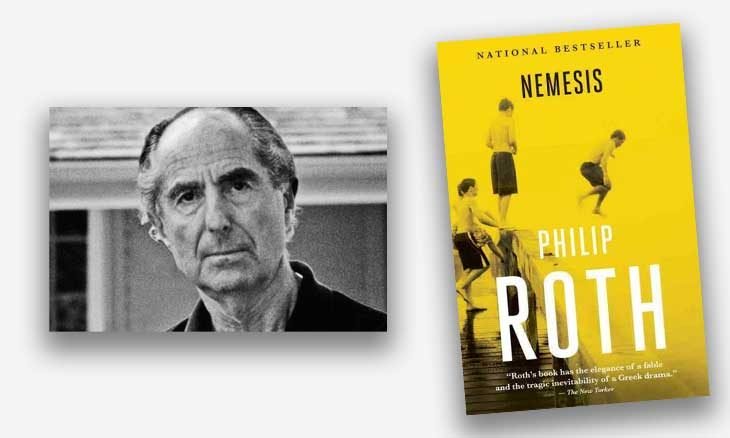

لا نعرف تماما ما الذي خطر ببال فيليب روث ليعلن اعتزاله الكتابة بعد إصداره الأخير «نيميسيس» في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2010 ، فالغالب في الأمر أنّه شعر بنفاد كلماته وأيامه، وهذا سر ذهب معه، كما تذهب كل تلك الأسرار المتعلّقة بالشعور بدنو الساعة، لأي فرد يمتلك ساعة بيولوجية يقيس بها عمره، من خلال قدرته على العطاء. روث كان من ذلك من النوع، حتى إن روايته الأخيرة تشبه إلى حدّ كبير يقظة المحتضر الأخيرة، كتبها لتبقى بصمة واضحة المعالم في المشهد الأدبي العالمي، شاهدة على عصر تصدّرت فيه الكائنات اللامرئية قائمة أعداء الإنسان.

هذه الرواية المنسية نوعا ما هذه الأيام، رغم تذكرنا قائمة لا بأس بها من الأعمال التي عالجت الأوبئة وآثارها على سلوك البشر، تعيدنا إلى أربعينيات القرن الماضي، بفرضية تفشى مرض شلل الأطفال (البوليو) في أمريكا، حسب ابتكار الكاتب، كون الوباء انتشر في فترة سابقة لذلك التاريخ، وحتى الرئيس فرانكلين روزفلت أصيب به مطلع عام 1938، وكان أشهر مصاب به آنذاك. يُشيِّد روث فضاء حكايته في مدينة نيوارك (مسقط رأسه) في نيوجيرسي الأمريكية، ويدعونا بذكاء العارف بكل الأمور أن نتتبع جزءا مهما من حياة «باكي كانتر» أستاذ الجيمناستيك في الحي اليهودي «ويكاهيك»، بعد أن لفظه فحص المؤسسة العسكرية، بسبب ضعف نظره، فوجد نفسه بين العجائز والنساء والأطفال، بدون أي دور، إلى أن تسلط الأقدار المزعجة لروث، الفيروس المسبب لشلل الأطفال، فيجد نفسه في قلب حرب أعنف من تلك التي ذهب إليها رفاقه، وفي مواجهة عدو غير مرئي يفتك بالأطفال، ويتركهم مشوهين إلى الأبد.

«باكي» الجميل، المبهر بطريقته في رمي الرمح، المتفوق في رياضات عديدة، يرافقه الشعور بالذنب، ليس فقط بسبب ضعف نظره، بل بسبب موت والدته خلال ولادته. على عادة روث لا يتوقف عند سرد الأحداث وتسلسلها بتكثيف المآسي، بل يذهب بعيدا في أعماق شخوصه، فيخرج ما يوارونه في مخابئهم السرية، من غضب، وتساؤلات.

لماذا يسلط الله وباء كذلك الوباء فيقتل الأطفال أو يتركهم كسيحين؟ يشبه «باكي» أغلبية الناس الذين لا يملكون أي خلفية علمية، معتقدين أن الوباء عقاب إلهي مُسلط على البشر، لكن لماذا يخص الله الأطفال دون غيرهم؟ في أيامنا هذه تطرح الأغلبية الساحقة السؤال بشكل معاكس، لماذا سلّط الله فيروس كورونا على كبار السن، فيما استثنى الصغار؟ والسؤال لا يتوقف عند هذه العتبة، بل يذهب إلى حد الإيمان بمؤامرة وحرب بيولوجية، المستهدف الرئيسي بها الجنس الأصفر، وحين ضربت أوروبا قيل إنها موجهة لضرب الاقتصاد العالمي باستثناء أمريكا، وحين ضربت أمريكا وبقية العالم، عادت أصوات المتدينين تشرح غضب الله وانتقامه الشديد من مخلوقاته العاقة.

تُلامِسُنا حكاية «باكي» اليوم، أكثر من أي حكاية أخرى، فهو رجل عادي، متباه بشكله، غير مثقف، طيب القلب، بسيط في حياته، لكن من سوء حظه، يصاب بمصيبة غير عادية، أليس هذا ما حدث لنا بالضبط؟

المتاهة الأخلاقية نفسها، التي دخل فيها «باكي» باحثا عن أجوبة، وهو يحاول حماية أطفال المخيم الصيفي المسؤول عنه، لا يخرج منها إلا متأخرا، بعد سبعة وعشرين عاما، حين يلتقي بأحد صبيان المخيم في تلك السنة سيئة الذكر 1944، من المصابين بشلل الأطفال، فيتكاشفان عن خفايا تلك الفترة، فيراجع «باكي» نفسه، هو الذي اعتقد طويلا أنه كان ناقلا للوباء للأطفال، بدل حمايتهم، بعد أن أصيب به، فاضطر لترك خطيبته «مارسيا» عقابا لنفسه، من هنا طبعا نفهم معنى العنوان الذي اختاره الكاتب لروايته «منيسيس» كونه يعني آلهة الانتقام عند الإغريق، التي أحلّت اللعنة بـ»باكي» لأنه لم يكن يقوم بدوره كما يجب لحماية الأطفال.

الرواية التي أُدرِجت ضمن أفضل خمس وعشرين رواية لسنة 2012، يخبو صوتها اليوم مقارنة مع رواية «الطاعون» لألبير كامو، و»العمى» لخوسيه ساراماغو، و»الحب في زمن الكوليرا» لغابرييل غارسيا ماركيز، وكتب أخرى، أُخرِجَت من بطن قصص الخيال العلمي، مع أن «منيسيس» تعيد تفكيك حالة الخواء والضعف البشريين في مواجهة عدو متغطرس وشرير من صنع الطبيعة، بعيدا عن المعتقد السائد اليوم عن الفيروسات المصنوعة في مخابر الفيالق العسكرية المتقاتلة.

تُلامِسُنا حكاية «باكي» اليوم، أكثر من أي حكاية أخرى، فهو رجل عادي، متباه بشكله، غير مثقف، طيب القلب، بسيط في حياته، لكن من سوء حظه، يصاب بمصيبة غير عادية، أليس هذا ما حدث لنا بالضبط؟ وسط زوبعة من الأزمات الأخلاقية، والعقلانية والدينية، إذ بدا واضحا أن البعض في أزمة إيمانية صعبة، بين عودة للخالق طلبا للرحمة، وإنكار له جرّاء غضب نابع من تهاوي الأبرياء ضحايا لصانعي القرار. يكشف أدب الأوبئة هشاشة الإنسان، فقدانه لتوازنه أمام الرعب من خوض النهاية بوعي وإدراك كاملين، وكيف يعيش العزلة التي يسببها الحجر الصحي، وقيل «إنه منذ عهد أوديب ملك سوفكليس (القرن الخامس ميلادي) أصبح أدب الأوبئة نوعا أدبيا في حدّ ذاته».

ويؤسفني أنني لم أقرأ رواية جان ماري غوستاف لوكليزيو «الكرنتينا» (1995)، ورواية «عالم مثالي» للأمريكية لورا كاشيشكي (2009)، فقد أصبت بفضول متزايد خلال هذه الفترة الحساسة والخطيرة التي نمر بها، لمعرفة ما كتبه روائيون حول الموضوع، ما جعلني أبحر في أبحاث لا تنتهي حول أدب الأوبئة، ما ترجم منه وما لم يترجم. حتى إنني حزنت، وشعرت بأن ما قرأته لا شيء أمام الكم الكبير من الأعمال التي رصدت سلوك الإنسان في ظروف وأزمان مختلفة، حين يتهددها عدو لا مرئي بحجم فيروس. لقد تساءلت بيني وبين نفسي لماذا لم تكن تشدنا هذه الأعمال في فترات سابقة؟ فقد قرأنا بعضها بسبب شهرة كاتبها، أو بسبب غيابه، أو بسبب نيله جائزة بحجم نوبل، أو غيرها، أي أن ما قرأناه كان صدفة محضة، لسبب مغاير تماما للسبب الذي يحفزنا لقراءتها اليوم.

فإذا كان الأدب يقدم قصّة متوقعة تحتمل الوقوع، كما تحتمل عدمه، فلماذا هذا التهافت عليه في فترة الحجر الصحي؟ هل لمعرفة الواقع الذي نعيشه بشكل أفضل؟ أم لمعرفة مستقبلنا المجهول؟ هذا الكاتب الذي تحوّل فجأة إلى عرّاف خطير يصدقه القرّاء على أيّ معطىً بنى نبوءاته؟ أم أنه حدسه عالي الوتيرة ليس إلاّ.. أتساءل أيضا ما هي الفجوة التي يملأها الأدب، ولا يملأها العلم؟ أليس حري بنا اليوم أن نفهم «الكارثة» بكل أبعادها؟ نعم، فالعلم يعطي الأجوبة التي لا تطمئن حتى حين تأتي في سياق لغوي مطمئن، ثمة نسبة من التشكيك، رغم صغرها تزلزلنا من الداخل، تماما كأجوبة الخطاب الديني المبهمة، التي تقلّص نسبة الخلاص أمام شدّة العقاب التي يحب رجال الدين استحضارها في خطاباتهم خلال الكوارث والمصائب. يأتي الأدب أكثر رقة، فيحيط بالكارثة منذ بدايتها حتى آخرها، يقدّم التفاصيل التي تخلو منها الخطابات كلها، يحدثنا عن الحب، وعن التضحيات، عن الحياة والموت بصيغ غير ترهيبية، حتى إنه يؤسس لعلاقات وطيدة بيننا وبين شخصيات وهمية متخيلة، نعيش معها زمنها الروائي الذي قد يمتد أعواما، فنحب بعضها ونكره بعضها الآخر، تماما كما في الحياة، نتقاطع مع ذلك المتخيل بكم كبير من العواطف الجياشة، لنخرج متصالحين مع أنفسنا كما خرج «باكي» مع نفسه، ثمة دواء ندّخره في داخلنا بعد قراءة مركزة لعمل كهذا في محنتنا اليوم، دواء لا وجود له إلا في القصص.