دولي

حركة فتح على مفترق طرق تاريخي

- بقلم جريدة الرائد

- نشر في 10 مارس 2020

بعد أكثر من خمسين عاماً على قيادة المشروع الوطني الفلسطيني ومؤسساته الرسمية، تجد حركة فتح نفسها أمام استحقاق تاريخي ومفترق طرق، يفرض عليها حسم مساراتها وخياراتها المستقبلية.

تميزت حركة فتح عند انطلاقتها بدينامية عالية وقدرات تعبوية واسعة واستعدادات تضحية كبيرة، فكان بروزها سنة 1965 مفترق طرقٍ، أسهم بشكل أساس في إطلاق روح العمل الوطني الفلسطيني، والمقاومة المسلحة، وفي صناعة القرار الوطني المستقل بعيداً عن هيمنة الأنظمة.

ثم تولت فتح، في مفترق طرق تاريخي آخر، قيادة منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1968، لتقوم بـ"تثوير" المنظمة، وتطبيق رؤيتها في العمل الوطني والتحرير. ومنذ ذلك الوقت، وفتح تمر بمفترقات طرق، سواء في تموضع المقاومة الجغرافي في الأردن، أم في انتقالها لتتمركز في لبنان، أم تشتتها القسري إلى تونس وغيرها؛ أم في تموضعها السياسي بين مشروع التحرير الشامل، وبين الدولة الديموقراطية الواحدة، وبرنامج النقاط العشر، ومشروع الدولتين، واتفاق أوسلو.

في هذه الأيام، وبعد الإعلان رسميًّا عن "صفقة ترمب"، وبعد الفشل المدوي لـ 26 عاماً من مسار أوسلو وانهيار مشروع حل الدولتين، بعد ذلك كله تقف حركة فتح أمام استحقاق تاريخي كبير، قد يسهم في إنقاذ المشروع الوطني، إذا ما تعاملت معه بجرأة ومسؤولية.

هذا المفترق تحتاج فيه حركة فتح إلى وقفة مراجعة جادة، لضبط البوصلة، قبل أن تطحنها الأحداث، وتتلاشى في زحمة التاريخ.

هناك ثلاثة استحقاقات على حركة فتح أن تحسم موقفها منها، وهي تقف على مفترق الطرق:

الاستحقاق الأول: التعامل مع مسار التسوية السلمية: بعد نحو ثلاثين سنة من التجربة، ومن مطاردة "سراب" الدولة الفلسطينية؛ لم يعد ثمة مجال للتأجيل أو الهروب من الاستحقاق. فالأمريكان حسموا أمرهم بالتماهي مع المشروع الصهيوني الليكودي، والمجتمع الصهيوني ازداد عنصرية وتطرفاً، والبيئة العربية المُتبنية لمسار التسوية عاجزة وضعيفة ومفككة، والبيئة الدولية أعجز من أن تفرض قراراً واحداً على الكيان الصهيوني.

وثلاثون عاماً من "السلام" و"نبذ الإرهاب" و"مطاردة قوى المقاومة" و"الاستجداء" في ممرات وزواريب الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لم تقنع الصهاينة وحلفاءهم أننا شعب يستحق الحياة. وبعد كل ما قدمته فتح… لم يعودوا يرون فيها سوى “أداة وظيفية” لشرعنة الاحتلال وتهويد الأرض والمقدسات وقمع المقاومة. لقد آن لحركة فتح أن ترفع الغطاء وتسحب البساط.

الاستحقاق الثاني: الموقف من السلطة الفلسطينية: فحركة فتح التي تولت عبء إنشاء السلطة الفلسطينية، سعياً لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية على الأرض المحتلة سنة 1967؛ تجد نفسها الآن تدير سلطة حكم ذاتي، دونما أفق إلا لـقيام "بانتوستانات" ومعازل تحت الهيمنة الصهيونية. وهي سلطة تم تكريس دورها في “خدمة الاحتلال” أكثر من خدمة أهداف الشعب الفلسطيني.

ولم يعد ثمة مبرر أن تقوم حركة مناضلة وحركة "تحرير" كفتح بهكذا دور؛ وهو دور لم يُبقِ منه الطرف الإسرائيلي سوى "المهام القذرة" المتعلقة بالتنسيق الأمني، وما يريد أن يريح نفسه منه كإدارة الحياة اليومية للسكان. والجميع يدرك أن 26 عاماً من الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية، التي تقودها فتح، لم تؤد إلا لتعزيز المشروع الصهيوني، وتوفير الغطاء لمشاريعه الاستيطانية والتهويدية، وضرب قوى المقاومة، وتوفير مبررات التطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني عربياً وإسلامياً ودولياً.ثمة صعوبة بالغة تواجه فتح عند التعامل مع استحقاق السلطة، هي أن عشرات الآلاف من كوادر فتح مرتبطة وظيفياً ومعيشياً بالسلطة ومؤسساتها، وقد كيفوا أنماط حياتهم بناء على ذلك. وأي قرار سواء في "إسقاط السلطة" أو في إعادة تعريفها كـ"سلطة مقاومة"، يمثل استحقاقاً تاريخياً مفصلياً، له أثمانه وتضحياته الكبيرة.

لكن فتح أحبت أم كرهت، قد وصلت أو اقتربت من هذا الاستحقاق؛ وعليها أن تختار بين دفع الأثمان المترتبة على خياراتها الوطنية بالتنسيق مع باقي قوى المقاومة، وبين أن تجد نفسها تَفرُغ تدريجياً من محتواها الوطني والنضالي، لتنتهي محصلة "الماكينة" التي تديرها في الطاحونة الإسرائيلية.

الاستحقاق الثالث: استحقاق البنية الرسمية للمشروع الوطني الفلسطيني: تقود فتح منظمة التحرير الفلسطينية منذ أكثر من خمسين عاماً، كما تقود السلطة الفلسطينية منذ نحو 26 عاماً.وبغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى هيمنتها كفصيل على المنظمة، والاحتجاج برفض البيئة العربية والدولية لخط المقاومة أو لـ"الإسلام السياسي"…، فإن الوضع الفلسطيني وصل إلى "نقطة حرجة" لم يعد يحتمل ثمة تأجيل، لمواجهة استحقاقات كبرى على رأسها "صفقة ترمب" وتصفية قضية فلسطين. ولم يعد ثمة "ترف" في الوقت للمناورات والمناكفات السياسية وللمحاصصات الفصائلية.

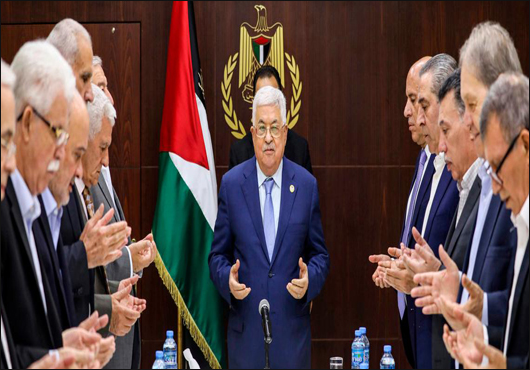

يعرف جميع المتابعين، كما تعرف فتح، ما تعاني منه منظمة التحرير الفلسطينية من ضعف وتردّ وانهيار مؤسسات. ويرى الجميع ذلك الإصرار الغريب لدى قيادتها على الاستمرار بطريقة القيادة نفسها، وعلى الاستئثار بقيادة المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية وأذرعها التنفيذية، والهيمنة على السلطة الفلسطينية بحكومتها ووزاراتها وأجهزتها.

ويرى الجميع كيف يتم تجاهل دعوة الإطار القيادي المؤقت، ويتم حل المجلس التشريعي، كما يتم تشكيل حكومة فتحاوية، ونحن في ظرف أحوج ما نكون فيه لوحدة وطنية وبرنامج وطني شامل.

أما وأن كل الاستحقاقات التي قامت بها فتح "للتأهل" لتكون مقبولة في البيئة العربية والدولية، أو حسب المعايير الأمريكية، أو حتى وفق الكثير من الاشتراطات الإسرائيلية، لم تؤدّ إلا لتفريغ فتح من محتواها النضالي، في الوقت الذي تم فيه تكريس الاحتلال وطمس قضية فلسطين، فلا بد أن تقف فتح أمام الاستحقاق التاريخي، بالمبادرة الجادة لترميم البيت الفلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير، على أسس الثوابت والشراكة الوطنية الحقيقية.لعلنا نكتفي في هذا المقال بهذه الاستحقاقات المفصلية الثلاث باعتبارها تضع حركة فتح أمام مفترق طرق تاريخي، لم يعد بالإمكان تأجيله أو تجاهله، لأن الخاسر الأكبر نتيجة ذلك هو فلسطين، وهو بالتأكيد فتح نفسها.

وهناك استحقاقات تشغل فتح أيضاً مثل الاستحقاق المرتبط بخلافة محمود عباس، وشكل قيادة فتح المستقبلي. وثمة استحقاقات ستنشأ عن حسم فتح لمساراتها تجاه التسوية والسلطة، وتحديد تموضعها في العمل الفلسطيني المقاوم المسلح، وإنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفتح المجال للانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية، وإعادة تفعيل دور فلسطينيي الخارج. وكلها أسئلة ذات طبيعة حيوية ومؤثرة على طبيعة وبنية المشروع الوطني الفلسطيني. لكنها في جوهرها تظل مرتبطة بالاستحقاقات الثلاث.

إن مزيداً من التأخير والتسويف في حسم فتح لقراراتها، لن يعني سوى مزيد من تراجع فتح، وتراجع دورها وتأثيرها، وفقدان هويتها وبوصلتها، خصوصاً بوجود احتلال لم يعد يقبل بها إلا كأداة وغطاء لاحتلاله.